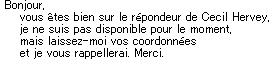

『こんにちは、セシル・ハーヴィの留守番電話です。

ただいま電話に出ることが出来ませんので、連絡先を残してください。かけ直します』

この応答メッセージを2週間前から一体何度繰り返し聞いているだろう。それはまるでラジオから流れる天気予報だった。一週間の予報です――金曜日、2月4日は弱い雨が降るでしょう。予想最高気温は華氏45度……といった具合の。

工芸学校の木彫アトリエ、その入り口の傍に立ち、耳に携帯を押し付けてはここ2週間ほどはいつもしかめっつらを浮かべているフリオニールの姿を見て、同級生は口々に、かわいそうに、あの真面目なお前を変えてしまうなんて恋は恐ろしいな――なんて具合に勝手な事を口走っては、作業に戻っていく。

メッセージの後に残すメッセージもそろそろネタ切れだ。うなだれたフリオニールの唇からは、盛大にため息が漏れた。

2週間前にやらかした喧嘩の直後から、突然セシルと連絡が取れなくなった。

最初の三日はけんか腰で、それからは説得するように留守電を残した。しかしもう今は、一言でも返事をくれ、と半ば懇願するようなメッセージを吹き込むばかりだ。果たしてセシルは聞いてくれているのだろうか。

半ばあきらめながら、もう一度、発信ボタンを押せば、呼び出し中のビープ音がする。

フリオニールは目を瞑って、今は連絡の取れない恋人のことを思い浮かべる。

優しくて、自分の知らないことをなんでも知っているような、聡明なセシル。将来のこともきちんと考えているし、真面目な性格だのに、どこかふわふわしていて。自分の美しさを少しも理解していないのが、フリオニールには時々危なっかしく感じられてしまうほどだ。

手を離したら飛んでいってしまうんじゃないかと思うほど、綺麗で大切な人。

連絡が付く限り、共通の知人には電話したけれど、誰一人彼がどこに行ってしまったのか分からないようだった。

セシルが留守電を聞いてくれる事を願って、フリオニールはメッセージを吹き込む。

「セシル、何度も連絡してすまない、俺だ。2月4日、夜8時にリヨン駅で待ってるから……」

2月4日。その日は、確かに二人にしか意味のない日付だった。セシルはあのことを覚えているのだろうか。

通話ボタンを切れば、フリオニールは、午後の光を受け、木っ端や木の粉がきらきらと輝いて見える、明るいアトリエの中に戻っていく。そうして、己が手掛けている途中の木彫像の覆いを取り、鋭い目で作品を見据えた。

その像には、まだアタリが付いているだけで、まだ人のかたちもしていない、男か女なのかもはっきりしない「それ」。作品を彫り始めようと思った時には、確かに確固たるイメージがあったのに、それもこの2週間のごたごたで吹き飛んでしまった。

やめだ、やめだ。どうせ今日も手は動かないだろう。

掃除をし、木彫道具をしまうと、フリオニールは学生街のただ中にあるカフェに文字通り逃げ込む。

この店に通い始めたのも恋人の行きつけだったせいなのを思い返し、フリオニールはまた憂鬱になる。何を見ても、聞いても、そこにはセシルの面影がある。それを感じる度、失ってはならないものを無くしてしまった喪失感に駆られ、ついには俯くことしかできなくなってしまう。

「――君、どうしたんだ。今日はあの、美人の恋人は一緒じゃないのか」

聞き覚えのある声がして振り向くと、カフェの入り口にはこの辺りで働いているらしいというライト氏――無表情だと思われやすいが、何度か顔を合わせれば、彼なりにのくつろいだ表情を浮かべていることがわかるだろう――がいた。上等なスーツを身に纏った彼は、フリオニールの席を見つけると腰掛け、ギャルソンに何やら注文をする。

「あいつが言うには、俺たちはもう恋人じゃない、そうです」

「……それは、辛いことを言わせてしまったな。すまない」

彼とはここで何度か出くわす度に言葉を交わすようになった。もちろんその場にはセシルがいた。ああ、セシル――その名前を思い出し、フリオニールは両手でその顔を覆った。

深くため息を付くフリオニールの目の前に、その時そっと差し出されたのは一本の煙草。

「もうとっくに吸える年齢だろう。詫びになるかはわからないが、その手の悲しみに効くのはこれだと思っているのだ」

「……あ、ありがとう」

フリオニールがおっかなびっくりくわえたシガーに、ジッポでライトが火が付ける。

その煙を眺めながら、これで少しの暇、ぼうっとしていられるだろうか、とフリオニールは考えたが、結局慣れない煙が目に染みたのか、涙目になってしまうだけだった。